《雅典学派》,意大利文艺复兴时期拉斐尔作,中间2人是柏拉图和亚里士多德

“文艺复兴”这一被人们无数次使用的词汇究竟何指,首先在时间上就很难明确界定,谁也无法说清文艺复兴具体开始于哪一年。而且,文艺复兴运动最先出现于意大利,再逐渐向全欧洲扩散,但它究竟算在哪一年到达了法国、德国或英国,同样难以确认。不过只要记得这是一个在中世纪之后、现代世界到来之前的万象更新的伟大时代,对于阅读本章来说也就够了,何况论述年代有时还需向后延伸。

占星学的“第二黄金时代”

文艺复兴带来了占星学的第二个黄金时代。与希腊化时代相比,这一次的盛况又大有过之;由于年代较近,留下了更丰富更全面的有关史料。然而从表现方式来看,占星学的两次黄金时代虽然相隔千年,却颇有相同之处,都突出表现为两点:一是君王贵族等上流社会人物普遍沉迷此道;二是都出现了将第一流天文学家与第一流占星学家一身二任的代表人物--在希腊化时期是托勒密,在文艺复兴时期是第谷和开普勒。

君王、贵人和占星学

先看意大利的情况。那时,每个君主的宫廷里几乎都有占星学家充当顾问,为大小事务出谋划策。在佛罗伦萨等“自由城市”中,也有市政府正式任命的占星学家。在大学里,从14世纪起就任命了占星学教授。罗马教皇们,除个别例外,都迷信和依赖占星学。尤里乌斯二世(Julius Ⅱ)加冕和返回罗马的吉日是占星学家为他推算的;著名的利奥十世(Leo Ⅹ)则认为在他任教皇期间占星学大为盛行是他的荣耀,并有一位占星学家为他“讲解过去年代极端隐秘的或只有他一个人知道的事情,而且几乎每天都正确无误地预言任何潜伏的未来事件--事后都得到事实的验证”;而教皇保罗三世(Paul Ⅲ)则“在占星学家为他定出时间之前是从不召开枢机主教会议的”;还有的教皇甚至连接见宾客的时辰也要由占星学家为他推算好。按照布尔克哈特(J-Burckhardt)的说法,在占星学盛极一时的年代,意大利的贵人们几乎家家户户都雇着一位占星学家,只不过“不一定能够保证他吃得上饭”--就是说有时候薪金很低。

君王们迷信占星学,在其他各国的情形也是有过之而无不及。英国女王伊丽莎白一世(Elizabeth Ⅰ)举行加冕典礼的吉日,就是由占星学家迪(John Dee)用占星学理论为她推算择定的。后来出现了1577年的大彗星,引起普遍的惊恐,女王又将迪召去垂询。而法王路易十四(Louis 14)听人报告说英国国王信仰占星学之后,就自作聪明地任命一位占星学家作为驻英特使;不料这位特使道行太浅,竟至有辱君命--在一次赛马中英王要他预言赢家以供选择,结果他预言失败,只好奉召回国去了。

与各国君王相比,王公大臣等贵人们对占星学的热情似乎更大。1524年有所谓“日月五星会聚双鱼宫”的罕见天象,据说预兆了又一次《圣经》中所说的那种大洪水,一位修道院院长就特地到山上去盖起房子,储备给养。英王的国务大臣史密斯(T-Smith)为占星学耗费了如此之多的时间和精力,以致“如果不想到占星学,几乎就夜不能寐”。另一位国务大臣则请占星学家为他排算了算命天宫图,他临终遗言说:占星学家对他一生事件的所有预言最后全都应验了。就是名垂千古的大科学家牛顿,年轻时也曾买过至少一册关于占星学的书;而据现代学者对牛顿的研究,他晚年热衷于研究的学术,除了神学、年代学、炼金术等等,还有一项就是“预言书”--这类书籍十之八九都与占星学有关。

占星学之所以盛行一时而且深入人心,并不能简单地归因于当时人们的“迷信”或“愚蠢”(像许多普及性读物中经常说的那样)。比较可信的解释是:直到那时为止,人类仍未能对客观物质世界达到足够程度的了解;在人类的知识体系中仍有大块的基础性空白(比如,是什么机制使得天体运行不息?还只是知其然而不知其所以然),因此占星学作为一种宇宙观、一种知识体系或解释系统,尚未能被有效地替代托。托马斯(KThomas)说:

占星学说乃是有教养者对于宇宙及其作用的构图。……它必须有生理学因而也就是医药学的知识。它谈到了星辰对于植物和矿物的影响,因此就形成了(?)植物学和矿物学。心理学和人种学也在相当大的程度上以占星学问为前提。占星术在宗教改革时期比在中世纪更甚地渗透到科学思想的一切方面。它并不是一种小范围的学问,而是教育人们的整个知识结构中的一个基本方面。

而且,从人类知识积累和发展的历史角度来看,占星学确实起过相当的积极作用:

在不存在任何对立的科学解释体系--尤其是社会科学(社会学、社会人类学、社会心理学)--的情况下,没有其他现成的思想主体(宗教除外)为光怪陆离的人类事务提供如此包罗万象的解释。同时,医学、生物学和矿物学等科学也没有发展到足以肯定和完全了解自然界的程度。这就是占星术所填补的知识空白,它促使人们试图了解普遍的自然规律。(《巫术的兴衰》,第163~164页。)

占星学和占星学家在那个时代欧洲社会中的地位,由此不难理解。

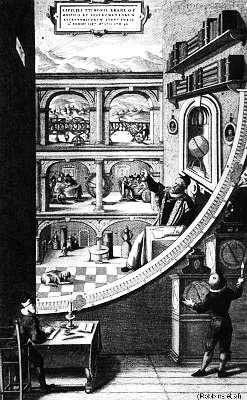

第谷在“观天堡”中进行天文观测活动

第谷对占星学的兴趣,早在少年时代就已表现出来--那时对钻研“天上的学问”有兴趣的人几乎不可能对占星学置之不理,牛顿年轻时(他比第谷小41岁)去买占星学书籍,也是同样道理。第谷还在莱比锡求学时,就为一位教授推排过算命天宫图。20岁那年他在罗斯托克,适逢一次月食(1566年10月28日),他推算后宣称:此次月食兆示着土耳其苏丹苏莱曼(Suleiman)之死(那时奥斯曼土耳其帝国正如日中天,基督教欧洲仍面临着它扩张的阴影),不久果然传来苏丹的死讯。但是后来人们知道这位80高龄的苏丹其实是死于月食发生之前。不过按照占星学的某些原则,第谷这次预言不能算失败。

1574年第谷在哥本哈根大学作题为《论数学原理》(De disciplinis mathematicis)的演讲,这是一篇非常重要的占星学文献,他在其中阐述了他的占星学观,这部分内容受到许多现代学者的注意。他认为占星学与神学并无冲突,《圣经》只禁止妖术,并不禁止占星学。对于占星学的各种各样反对者,他认为“惟一有真才实学的”是皮科(Pico)伯爵(米兰多拉的),因为皮科伯爵试图从根本上驳倒占星学。然而第谷接着又指出:不幸伯爵之死却恰好证明了占星学的正确--有三位占星学家都预言火星将在一个时刻威胁伯爵的生命,而伯爵竟真的死于此时(1494年11月17日)!

第谷在这篇著名演讲中也强调了“哲人主宰星辰”的传统观点,他用那个时代流行的夸张语调向他的听众们说:

“占星学家并未用星辰来限制和束缚人的愿望,相反却承认,人身上有比星辰更崇高的东西。只要人像真正的人、像超人那样生活,他就能依靠这种东西去克服那带来不幸的星辰影响。……上帝将人塑造成这样:只要他愿意,他自己就能战胜星辰的影响。”(《第谷传》,第28页。)

这就是说,人的命运虽可通过分析星辰运行来揭示,但这一命运并非绝对不可变更,人的意志和自身努力就有可能改变它。第谷认为上帝当然也能改变人的命运,“如果上帝愿意的话”。这种非宿命论的占星学观,听起来较为合理,也更容易使他的占星预言常立于不败之地。

当时的天文学著作中,大都有谈论占星学的内容,第谷的著作也不例外。1573年的《论新星》(De nova)中就讨论了1572年超新星的占星学意义。在讨论1577年大彗星的德文小册子中,他也用了很大的篇幅着重论述大彗星出现所具有的占星学意义。此外,在与友人的书信中(书信交流仍是那时学术交流最主要的途径之一),他也很认真地讨论着占星学,他致贝洛(H-Below)的长信就是一个重要例子。

1576年,丹麦国王将位于丹麦海峡中的汶岛(Hveen,地理纬度56°)赐与第谷,并拨巨款令他在岛上修建宏大的天文台和大量天文仪器,同时兴建的还有仪器修造厂、印刷所、图书馆、工作室和舒适宽敞的生活设施。从此他如鱼得水,大展宏图,他在此工作的二十一年间,汶岛上天文台之宏大壮丽、天文仪器之精良、天文学成果之丰硕,驰誉全欧,冠绝当时。王室对天文学的资助达到如此盛况(资助慷慨,且又得人),可以说在历史上空前绝后,仅此一例而已。这件盛事此后被历史学家谈论了四百余年,直至如今,第谷在汶岛时的工作和生活仍令天文学家们艳羡不已。

不过,第谷在汶岛上从事他的天文学伟业期间,还要为丹麦王室提供一些服务,其中最重要的是作占星预言。例如,他为丹麦国王的三位王子分别推排了算命天宫图,这三份装帧华美的文件原本至今仍珍藏在哥本哈根的丹麦王家图书馆中。这种文件实际上是一份冗长的报告(有两份都长达300页),先是王子降生时刻的日、月、五大行星在天空中的位置图示,接下来是各种计算和详细论证;这些内容都是拉丁文写成,但是最后的结论部分还要再用德文书写(据说是为了照顾王后的阅读)。例如,在为克里斯廷(Christian)王子所作的占星报告书中,第谷预言:

王子的童年将平安度过,因为金星处在有利位置上;尽管由于水星位置略为欠佳,会使王子在出生后第二年染上小病,但有惊无险,并不严重。从12岁起王子将染上起因于黑胆汁(black bile)的较为严重的疾病。29岁那年王子必须在健康和尊严两方面都特别小心。56岁那年是一大关口,因为太阳和火星都不怀好意,金星对此无能为力;倘若王子能够度过这一劫难,他将会有幸福的晚年。(引自J-A-Gade:The Life and Times of Tycho Brahe,Oxford Univ-Press(1947),p-79)

不过,第谷在每份报告后面都要强调指出,他的预言并不是绝对的,“因为上帝根据自己的心意可以改变一切”。

一些历史学家相信,第谷的占星学活动很可能真对那个时代北欧的政治形势产生过实际影响。第谷曾为古斯塔夫(Gustave Adolphe)作过占星预卜,他预言这位瑞典王室的支系后裔将会成为瑞典国王。在他去世之后十年,此人果真登上了瑞典王位。据17世纪的历史学家记载,正是第谷的占星预言鼓动了王室支系的勇气,使他们下决心去夺取在嫡系手中的王位。

在那位慷慨资助第谷的丹麦国王去世之后,新王对第谷的恩宠日渐消减,无意于继续资助他,最后他在汶岛长达二十一年的“天学蜜月”终于黯然结束。他不得不前往布拉格,接受神圣罗马帝国皇帝的资助,可惜他才安顿下来一年多,竟以54岁的有为之年被疾病夺去了生命。但是他总算来得及在去世之前做成了一件他自己根本无法想像其重要性和历史意义的大事--他将一位29岁的年轻人召来成为自己的学生兼助手,这年轻人就是已经显露才能但尚无地位的开普勒。如果没有第谷,没有他遗留给开普勒的大量精密观测资料,就不会有日后的行星运动三定律(1609、1619),也就不会有作为第一流天文学家的开普勒。

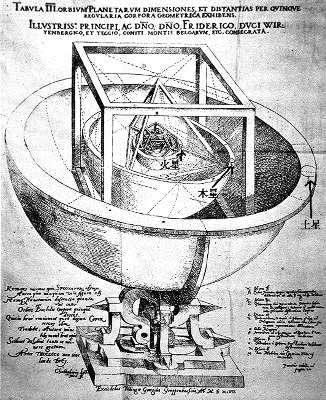

开普勒绘制的多面体宇宙模型。模型体现了日月及五大行星的运行轨道。

开普勒(1571~1630),属于那种对神秘主义事物十分入迷的天才人物。仅就发现行星运动三定律这一项贡献而言,已经足以使他进入历史上最伟大的科学家之列;况且他在光学、数学、天体引力思想等方面都还有重要贡献。但是另一方面,像他这样的人物,在那个时代不和占星学发生关系几乎是不可能的;事实上他深深卷入当时与重大政治、军事形势有密切关系的占星活动,他作为大占星学家的声誉也正是由此而来。

在“三十年战争”(1618~1648)的中期,交战双方的军事领袖都是青史留名的人物。一方就是那位第谷预言他会成为瑞典国王的古斯塔夫(此时早已登上王位,称古斯塔夫二世Gustave Ⅱ),他与法国结盟,并与德意志信奉新教的诸侯(勃兰登堡选帝侯与萨克森选帝侯)联合,攻入德意志西部和南部,连战连捷;另一方是著名的捷克贵族华伦斯坦(A.E.W.von Wallenstein),他是神圣罗马帝国的“弗里德兰和萨冈公爵、最高统帅、大洋和波罗的海将军”。有趣的是,第谷为前者占卜,开普勒为后者占卜,这师徒二人分别为敌对双方的统帅占卜,而且他们对这两位大人物所作的惊人的占星预言,后来竟都得到验证。开普勒为后者所作的占星预卜尤富于戏剧性。在那个战乱、迷信和没有宗教宽容的年代里,他是理性新世界和宇宙和谐的呼唤者。

早在1608年,有人来找开普勒,要他为一位“不想说出姓名”的贵族排算算命天宫图,并预测此人的未来。开普勒已经知道此人是谁,但并不说破,他推算之后作出预言如下:

(此人)忧郁警觉,酷爱炼金术、魔法和通神术,蔑视人类以及一切宗教的戒律习俗,怀疑一切,不论是上帝所为还是人的作为。……因为月亮显得很卑劣,所以他的这些特征将变成为引人注目的缺点,他将受到那些和他打交道的人的蔑视,他将被看作是一个怕见阳光的孤独野人。他残忍不仁,目中无人,放荡淫乐,对下属严厉凶狠,贪得无厌,到处行骗,变化多端,他常常沉默不语,暴躁易怒,好争好斗。……成年以后,大部分恶习都将被磨去,而他的这些不寻常的品性会发展为坚强的办事能力。在他身上还可以看到争名夺利的强烈欲望,企求威严权势,因此他就会有许多强大的、对他不利的、公开和隐蔽的敌手,但他们大部分都将不是他的对手。……由于水星正和木星对立着,因此他将赢得声望,他将成为一个特别迷信的人,依靠这种迷信的方法他能把一大群老百姓笼络在自己周围,并被暴徒们推为首领。(E厄泽尔(EOeser):《开普勒--近代科学的兴起》,任立译,科普出版社(1981),第79~80页。)

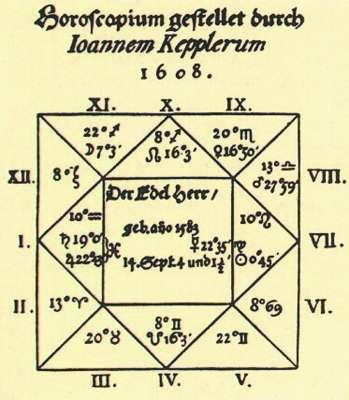

开普勒为捷克贵族华伦斯坦制作的算命天宫图

中心方框里注明出生日期:1583年9月14日;占辞中提到的月亮在第11室;木星在第1室,水星在第7室,正好相对。

这个匿名来求占星预卜的贵族就是华伦斯坦,开普勒知道是他来求卜,他将华伦斯坦的名字用他自己的密码文字(这类密码文字是当时流行的作法,目的是既能暂时保密,又可“立此存照”)记在那份算命天宫图的原件中,可以证明这一点。

16年后,这份天宫图又被送回开普勒手中,上面已有华伦斯坦的亲笔批语,这次他仍然匿名,要求占星学家为他补充未来命运的细节--他此时即将出任联军统帅。但开普勒拒绝这样做,他认为如果一个人相信自己的命运全由星辰决定,“那他就还未成熟,他就还未将上帝为他点燃的理性之光放射出来”,或者说,他就是还未明白“哲人主宰星辰”的大道。不过此举并未破坏这位大人物对开普勒的好感,他依旧颇为慷慨地赞助后者的天文学工作,为他提供住宅和各种方便,让他安心编撰星表(以帝国皇帝之名命名,即著名的鲁道夫星表Rudolphine Tables)。令人惊奇的是,开普勒为这位统帅所作的占星推算中止于1634年,他不愿意继续推算下去;而偏偏就在这一年,这位统帅在达到他成就的顶峰--1633年底吕岑会战大获全胜,瑞典国王古斯塔夫二世战死--之后,因功高震主,受到猜疑而被解职,旋即遇刺身亡(2月25日)。人们似乎不能不承认开普勒为他推算流年恰好中止于这一年,是有预知未来之深意存焉。

开普勒作为一个成功的占星预言家的声誉,早在多年以前就已建立。他的一生历经战乱和宗教信仰方面的麻烦,又不富有,因此不能不亲为稻粱之谋,他主要的谋生途径之一是编撰占星年历--一种很像中国古代历书(黄历)的出版物,我在下文另将谈到;这是那时非常风行的读物,所以颇能赚钱。开普勒在他的占星年历中对1618年作了这样的预言:春季“不仅气候,而且首先是行星的运行,都使人偏好争斗”。更奇怪的是,他精确预言了三十年战争爆发的时间:“肯定是五月里爆发”。事实是,1618年5月23日,布拉格发生起义,群众冲入王宫,将两位钦使从窗口投入濠沟,这就是历史上有名的“掷出窗外事件”,三十年战争于是爆发。

开普勒虽然有上述这些惊人准确的占星预言,但他显然是深信“哲人主宰星辰”这一古训的,甚或还有过之--他主张人们绝不可因占星预言而放弃任何努力,这可举一例以说明之。1610年,德意志处在内战之中。神圣罗马帝国皇帝是被历史学家们斥为“神经不正常的”鲁道夫二世(Rudolph Ⅱ),开普勒是他的“皇家数学家”--头衔虽然动听,薪水却经常拖欠。皇帝为了巩固自己日益缩小的权力,召来了雇佣军;而反对派则召来匈牙利国王(从理论上说他是皇帝的臣子)。交战双方都要开普勒为他们作占星预卜,这时眼看鲁道夫二世末日将临,但开普勒仍恪守臣节,忠于皇帝,为此他故意为皇帝的敌人方面作了不利的预言,想削弱他们的信心;同时,他警告皇帝的拥护者们:在作重大决策时必须将占星学完全抛开,他慷慨陈辞:(《开普勒--近代科学的兴起》,第56页。)

我的意见是,占星术不仅应该从议会中清除出去,而且也应该从那些现在想给皇帝进言的人的头脑中清除出去,应该把它从皇帝视野里完全清除出去!

这番话出自一位宫廷占星学家(那时占星学家—天文学家总是被称为“数学家”,开普勒当时的头衔就是如此)之口,该是足够发人深省了吧。不过他的忠告无济于事,不久敌军攻入布拉格,皇帝退位,并在这年冬天离开人世,见上帝去了。

乌托邦里的占星学

关于理想社会的文学性作品成批涌现,是这一时期欧洲思想界引人注目的现象。这种对完美社会的理论设计,可以将源头上溯到古希腊柏拉图的《理想国》,但是直到英国的莫尔(Thomas More)出版了《乌托邦》(Utopia,1516)一书,才形成了大致固定的模式--某个旅行者因意外机缘进入一处世外桃源,发现那里有着极其理想、极为完备的社会制度,惊异之下,大为仰慕,于是详细询问请教并四处参观,然后记录下来(或通过书信向故国友人描述)。作家通过这种形式,揭示当时现实社会的弊病,并展示自己设计的未来理想社会的蓝图。“乌托邦”一词从此成为典故,专指“假想的完美社会”。国内以前追随前苏联称之为“空想社会主义”;但莫尔等人所设想的是否真可称为“社会主义”,大成问题。继《乌托邦》之后,同类作品又在17世纪初叶接踵出现了三部:康帕内拉(Campanella)的《太阳城》,1601年成书,1623年出版;安德利埃(J-V-Andreae)的《基督城》,1619年出版;培根(F-Bacon)的《新大西岛》,1627年出版。此后两个世纪中,继起之作不绝。

在当时学者所设计的理想社会中,占星学居于何种地位?有何功能?考察这些问题,可以从一个有趣的侧面揭示占星学在当时知识体系中的地位。幸运的是,《太阳城》一书为此提供了颇为丰富的材料,因为作者自己就是一位够格的占星学家。

《太阳城》假托一位“航海家”向人讲述他远航中去过的一个城市--太阳城。太阳城的最高领导者被称为“太阳”,只有那个最贤明、最博学并具有正直、仁慈、慷慨……所有美德的人才可出任此职。这位“太阳”必须懂得的学问之中,占星学是特别重要的几项之一(作者至少强调了两次)。在太阳城首领的知识结构中,占星学何以如此重要?原因是城中的许多工作和活动都必须由占星学来加以指导。

太阳城统治地区的农业生产是“根据风向和星座所处的良好位置”去进行的;畜牧业也依赖占星学的指导,例如,让马交配的时刻必须是“射手座处在占星表中火星与木星的良好方位上的时刻”,牛交配的时间要由金牛座的位置决定,羊交配的时间则取决于白羊宫的位置,如此等等。太阳城人患病时,“就要观察星象进行祈祷,并吃各种草药”。太阳城的居民人人都各尽所能,随才器使,“每个人在根据自己的禀赋进行工作时都能胜任愉快,履行自己的义务”,因为他们“每个人的职务,都是从童年起就根据他们的爱好和他们诞生时辰星象的配合而确定的”。

太阳城是一座理想之城、幸运之城,这座城建立的时候,就用占星学作过严密推算:

“当他们建立自己的城市时,曾确定宇宙四个角落的固定标志。在占星表中:

太阳以东的木星处在狮子宫;

水星和金星处在巨蟹宫,但它们在近处,所以形成了同行;

火星处在射手宫,即第五室,因为阿费塔(aphetes)和占星表扩大了,所以是吉祥的方位;

月亮处在金牛宫,这是对水星和金星有利的方位……;

土星力图处在第四室,但绝不会危害太阳和月亮,而且能促进基础的加固。

……所以他们的星相学是值得重视的。”(康帕内拉(Campanella):《太阳城》,陈大雄等译,商务印书馆(1982),第36页。)

上面提到的狮子宫、巨蟹宫、射手宫等,皆指黄道上的十二宫;又提到“室”,这是占星学家对黄道的另一种划分名堂,黄道上共十二室,依次如下:

生命室,利润室,兄弟与友谊室,双亲室,儿女室,恶德室;婚姻室,死亡与遗产室,宗教与旅行室,荣誉室,功勋室,仇恨与奴役室。

日、月和五大行星被分成三类:

吉星:日、月、木星、金星;

凶星:火星、土星;

反复无常者:水星。

术语“阿费塔”原出希腊语,意为“发动力”;从托勒密开始,几乎所有的西方占星学家都使用这一概念,用“阿费塔”指那颗“使生命发动起来的”行星(包括日、月在内)。黄道上共有五个特殊的“阿费塔位置”,当太阳或月亮处在这种位置时即成为“阿费塔”;若此五位置上都没有太阳或月亮,方才允许其余五颗行星替补而成“阿费塔”。

太阳城人受占星学指导的事务中,最有趣的莫过于性交。太阳城中的男女--那里是实行公妻的--之间的性生活,严格听从占星学家和医生的指导安排:

“男女性交之前,要在两个分开的小房间之内独寝。性交时辰一到,就有一位女领导人从外面把两扇门打开。性交的时刻,要由星相家和医生努力抓住以下的时刻来决定:金星和水星处于太阳以东的吉室中,木星处于良好的方位,土星和火星也要处于良好的方位或处于它们(起作用的)方位以外。这对于经常成为阿费塔的太阳和月亮来说,也是特别重要的。他们喜欢占星表中的处女座,但也密切注意,使角落里不出现凶星,……而这些角落是可以根据整个或部分宇宙的协调来决定生命力的根源的。”

在康帕内拉思想中,仍带有“只为欢愉而性交是不好的”这样的倾向,因此他为太阳城男女们设计的性交时刻,仍主要着眼于如何生下健康完美的后代。作为一个占星学家,谈论这类内容自然是他的老本行了。

最后,康帕内拉借那位“航海家”之口,大大谈论了一通太阳城人的占星学观--当然也就是康帕内拉本人的占星学观。大致有如下几端:星象是赞成人类善的意志的,星象是赏善罚恶的;星象与技术的发明、法律的演变、宗教的传播、王朝的更替、女性的掌权,以及淫乱、卖淫、道德败坏等等,都有密切关系。

这样的占星学观,已经颇为合理。

最后不妨顺便谈一谈,占星学还曾在《太阳城》作者多灾多难的一生中帮过他的大忙。康帕内拉因参与政治活动被判处无期徒刑,在过了二十五年铁窗生活后,被教皇乌尔班八世(Urban Ⅷ)将他引渡到罗马。教皇此举主要是出于他个人的兴趣爱好--他是一位占星学爱好者,而被囚的康帕内拉在占星学方面名声很大,写过好几部关于占星学的书;教皇欣赏他的才学,所以设法庇护他。起先只是允许他公开发表作品,尚无人身自由,但当他完成了《人如何能避免星辰所预示的命运》一书后,终于得以重获自由。尽管他晚年还是免不了政治逃亡之苦,他的《占星学》一书又被政敌指为他不服从教会的证据,但罗马教皇曾因他的占星学而庇护他,这幕插曲还是很有助于了解占星学在那个时代风靡一时的盛况。

16、17世纪极负盛名的星占学家利利

占星历书很可能是16、17世纪最为畅销的读物,据说销售册数超过《圣经》。1600年之前,在英国已出版了600余种这类历书;而在下一个世纪中这类出版物超过2000种。当时一位极负盛名的占星学家利利(W-Lilly)所编的占星历书,销量逐年上升:1646年印13500册,1647年为17000册,1648年为18500册,此后则每年售出近三万册。注意这仅是一城一地、一位占星学家作品的印刷销售情况,则全欧洲当年占星历书之盛行与畅销已不难推想。

当时的一册占星历书,通常由三大部分组成:第一部分相当于现代的《天文年历》(当然要简单得多),包括这一年的天文事件,如日食、月蚀、行星的“合”之类;这部分要依靠天文学知识来预先推算。第二部分比较简单,大体相当于今天的月份牌,给出该年的历日以及注明重大的宗教节日之类;这只要按历书规则排算一下即可。最重要、也最能检验出历书编撰者“道行”的是第三部分,即对该年重大事件的预测(历书都是在前一年预先编算好的),这些事件包括战争、自然灾害、年成丰歉等等。除此之外,占星历书还有各种五花八门的内容,比如集市与庙会的一览、公路及里程指南、“开天辟地以来”的重要历史事件简表、医药处方、法律用语、园艺须知之类。还有专供某一类职业的人用的历书,其中专门附有这种职业所需的常识,如供海员用的历书中有航海须知、供治安推事用的历书中有法律措辞,甚至还有迎合各种不同政治立场的内容。总之是尽量将历书编成一本对日常生活有用的手册。

公众购买这种历书之后,至少有如下几种效用:可以很方便地排算各种时刻的天宫图;可以“预知”来年的大事(准不准那要看造化如何了);可以知道日常许多行事的吉凶宜忌,比如哪天宜服药、哪天忌放血之类;可以获得一些日常生活和工作中有用的常识或信息。这些用途,无论对于受过良好教育的上层人士还是很少受教育的下层民众,都是需要的,所以几乎社会各种阶层的人都会去购买这类占星历书。

编撰畅销的历书虽然可以赚到钱,但也有风险。出版商来找占星学家,请他编来年的占星历书,付给他报酬,出版发行方面的风险由出版商承担;但是,如果占星学家在历书中对来年的大事“预测”不准,则不仅下次没人再找他编历书,他作为占星学家的“职业声誉”也要受损,以后就要“不好混了”。反之,倘若“预测”准确,则声誉大振,找他编历书的人越来越多。这方面开普勒就是一个有趣的例子,开普勒头一回干这种事是奉命编1595年的占星历书,他在历书中预测此年的大事有:“好战的土耳其人侵入奥地利”、“这年冬天将特别寒冷”等,结果都准确应验了,于是他作为一个历书编撰家名声大起,此后不断有人请他编历书。

占星历书在那时大行其道,许多上层人士都受其影响。当时有人抱怨道:“人们更喜欢查阅和思索他们的历书,而不是《圣经》。”许多乡绅把时间消磨在研读历书上,以便查找来年的国内外大事。1642年3月英国内战前夕,据说“即使国会中最优秀的分子”也被当时著名占星学家布克(J-Booker)所编历书中的预言扰得心神不安,因为那册历书在3月份处预言:“在本月下旬将有残酷和血腥的计划付诸实施”。而在1666年,六名密谋者研读利利所编的历书并进行占星学计算之后,择定9月3日作为起事的日子。类似的事例K托马斯曾举出很多。

诺斯特拉达穆斯的“1999年7月世界末日”预言曾让亿万人心神不宁

在著名的《浮士德》(Faust)“悲剧第一部”的开头部分,可以读到如下诗句:

起来!快逃吧!逃往辽阔的境地!

难道这种神秘的书籍,

诺斯特拉达穆斯的亲笔,

还不够作你的伴侣?

认识星辰的运行,

接受自然的启示,

那时你心灵的力量豁然贯通,

好比精灵与精灵对语。

凭这枯燥的官能……

解不透神圣的符记!

(哥德(J-W-von Goethe):《浮士德》,董问樵译,复旦大学出版社(1983),第24页。)

哥德(Goethe)在这里提到的诺斯特拉达穆斯,是16世纪上半叶一位名噪一时的法国占星预言家,当时欧洲的国王们竞相设法罗致他,以便得到他的“服务”。而所谓“这种神秘的书籍”,自然是指诺斯特拉达穆斯那本久负盛名的《世纪预言》(Les Vrayes Centvries et Prophetles)。此书由一系列意义隐晦不明、几乎可以解释成任何事情的韵文构成对未来世界的“大预言”,简直就是中国古时流传的《推背图》、《烧饼歌》的法国兄弟。据说第二次世界大战时德国党卫军首脑希姆莱(H-Himmler)曾请了一位占星学家翻译此书,竟看出其中连柏林的陷落都已预言了!

与大言惑众,名动王侯的诺斯特拉达穆斯不同,佛罗伦萨的帕古洛(M-pagolo)作为一个占星学家,却“过着圣徒般的苦行生活”:

他几乎不吃什么东西,蔑视一切世俗的财货,而只是收藏书籍。他是一个技术高明的医生,只是在他的朋友中间看病,并且规定他给他们看病的一个条件是他们必须坦白承认他们的罪恶。……他也常常和老科西莫(Cosimo)见面,特别是在他晚年的时候;因为科西莫也接受和使用占星术,虽然可能仅仅是为了次要的目的。不过,帕古洛照例只是向他的最亲信的朋友们解释星象。布尔克哈特(J-Burckhardt):《意大利文艺复兴时期的文化》,何新译,商务印书馆(1979),第501页。

这位占星学家之所以要过这种苦行生活,据说是由于他希望能使占星学“有利于道德”。

另一位意大利占星学家卡尔达诺(G-Cardano)的生平则又是一幅充满传奇色彩的画卷。此人精通数学、医学、物理学、哲学等多种学问,直至今日数学教程中仍留有他的恒久印迹--例如求解一般三次方程的“卡当公式”(英语将他的姓拼成Cardan,故习惯译成“卡当”)。他出生于1501年,活了76岁。早年聪慧、博学但不富有,成年后偏又家门不幸,长子犯罪,幼子堕落,他本人在几处大学先后任教职,声誉渐起。他年轻时,宗教改革家马丁-路德正是叱咤风云的大人物,相传因自己命途多舛,路德曾改变了自己的生辰日期--希望通过这样“暗改八字”来扭转厄运;但卡尔达诺为之排算天宫图,预言他一生未可乐观。卡尔达诺这种喜欢为名人排算天宫图的嗜好后来给他带来了大祸--他竟为耶稣(Jesus)排算起算命天宫图来了!并宣称救世主一生的遭际都是由天上星象所支配的。结果于1570年被宗教法庭监禁,控告他是“异端”(还有人说他入狱是由于债务,另一说是异端与债务两罪兼而有之)。他只好宣誓“放弃异端邪说”,才被释出狱,

(本书中)图24是一份马丁-路德(Martin Luther)的算命天宫图。中间方框中注有他的姓名和出生日期:1483年10月22日;但史书上记载的出生日期是这年10月31日(儒略历)。两者的差异或许正是“暗改八字”所致。但已受了几个月的牢狱之苦,而且失去了教授职位,并且不准他出版著作。这下生计无着,只得去罗马另谋出路,不想在那里时来运转。教皇庇护五世(Pius Ⅴ)赏识他的占星之学,付给他终生年薪,留他在教皇宫中任职,他总算有了一个平静的晚年。临终那年他写了一本带忏悔色彩的自传《我的生平》(De propria vita liber,直到1643年始在巴黎出版)。关于他的死,还有一种惊人的传说:相传他早已为自己算定了归天的日期,到了那一天,他为使自己的预言应验,以维护他大占星学家的声誉不坠,采取了惊人之举--他是自杀而死的。

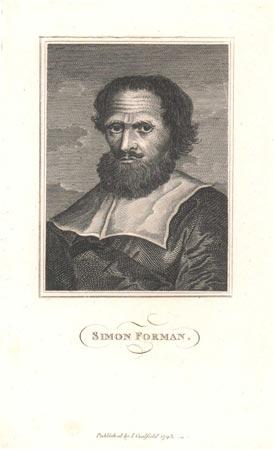

从事商业占星活动的著名星占学家福尔曼

与上面这些依靠王侯庇护供养的占星学家不同,另一部分占星学家已经在这个时代成功地走上了商业化道路。他们开办占星学事务所,公开营业,为公众(王侯与平民同样来者不拒)提供咨询,“答疑解惑”,当然,也要为此收取费用。在英国,一个由这样的占星学家组成的学会早在17世纪中叶就已成立,并在1649~1658年间每年在伦敦集会--请注意,近代科学团体的冠冕皇家学会要到1662年才正式宣告成立。这些占星学家中特别有名的几位,在他们多年的经营活动中,留下了大量类似工作日志的文献,现代研究者托马斯称之为“判例汇编”。通过这些文献,可以了解当时作为一种行业的占星学的经营细节,并提供这类占星学家的典型个案。

在16-17世纪的英国,有三位最负盛名的占星学家--他们都在伦敦开业:

福尔曼(Simon Forman,1552~1611)

利利(William Lilly,1602~1681)

布克(Johm Booker,1603~1667)

这三人可称为那时的“三大占星学家”。其中福尔曼年辈最早,他主要作为医生,同时又作为占星学家、炼金术士和巫术师,活动于伦敦近30年,因为是“无照经营”,曾几度入狱。在他上述几种职业中,只有作为医生获有剑桥大学发给的许可证。这三人中名声最大、影响最广的是利利,出身于贫苦自由民之家,起先在人家家里做仆人,后来娶了东家的遗孀,差得自立。他只学习了不到两个月的占星学,居然就敢在1641年正式开业。三年后他出版了他的第一册占星历书。看来是由于他的天分,他迅速成为这一行的后起之秀,又进而成为本行公认的领袖,在平民和上层社会中都拥有巨大影响。

关于这类商业化占星学家及其事务所的营运情况,可以从“三大占星学家”留下的档案文献中了解到不少。他们的事务所经常门庭若市,业务十分繁忙。例如,1597~1601年间,福尔曼平均每年进行1000次占星计算,而接到的询问则远远超过此数;利利在他业务的高峰期,每年进行占星计算近2000次;布克平均每年1000次计算的业务量持续了至少17年之久(1648~1665),而在此期间他处理的咨询则达到16500次。当时这样的开业占星学家人数在200以上,上述三大家未必就是业务最繁忙的--只是他们有档案文献保存下来,所以得以在今天为人所知。由此推想,那个时代的英国人对于到占星学家那里去求神问卜是多么乐此不疲!

所谓接待顾客的咨询,可以是主顾亲自前来求教,也可以派人前来或以书信传达;若是问题简单,占星学家或许片言即可发付,否则就要进行占星计算--具体做法是记下闻知问题的准确时刻,然后画出该时刻的天宫图,再默默思索一番,即可宣布答案,通常每次耗时不过一刻钟。

总的来说,像利利这样有名望的开业占星学家,是很能赚钱的。虽然利利努力显得“为富而仁”的样子,他对于穷人的医务咨询往往不收报酬,“他们如果愿付的话,就取一先令或半克朗”,他还呼吁同行们“无偿地施予穷人,无论是金钱还是建议”;但对于向高级政客提供的机密建议,他要收取极高的酬金。例如1647年他为一位保王党派来的中间人提供关于军事行动的建议,取酬20金币;1649年他受雇于国务会议,取酬25镑现金外加每年100镑的津贴;据说1662年这一年中他赚了500镑--这在那个时代是一笔巨款。那时英国货币的进位制是:1镑=4克朗=20先令=240便士。

在开业占星学家的群体中,有一部分成员的身份颇令现代人感到惊异--他们竟是神职人员。例如,白金汉郡大林福德教区的教区长内皮尔(R-Napier),将占星学和医学结合起来,施术长达40余年(1590年他出任教区长,至1634年去世),留下了卷帙浩繁的“判例汇编”文件,几可与前述“三大占星学家”比肩而立--事实上他正是三大家中的老前辈福尔曼的高足弟子,要说从业资历,比利利与布克都还要老一辈呢。又如约克郡梅思利教区的教区长阿谢姆(A-Ascham),也是当时著名的教会占星学家和资深的占星历书作者之一。托马斯(K-Thomas)还列举过许多这类身为神职人员的占星学家和历书作者。看来从事占星学行业以为稻粱之谋与“献身上帝”在他们身上是可以并行不悖的。

节选自《12宫与28宿--世界历史上的占星学》