欧洲中世纪的占星学

原来星宿注明人的生死,比明镜还照得清楚,只消人们能观察出来。古来多少圣贤豪杰,都由星象预定吉凶。不过人们的聪明不够,未能完全了解罢了。

--乔叟(G-Chaucer)

“中世纪”一词,在西方历史学家笔下是一个含义很不一致的时间段,有人将它定义为公元300-1300年间;也有人定义为公元500-1500年间,还有人认为它仅仅表示自公元800年之后的400年时间……特别是所谓“中世纪后期”和通常所说的“早期文艺复兴时代”,本来就没有判然可分的鸿沟--当西方近现代文明的“长子”意大利已处在文艺复兴的盛世之时,欧洲有些地方却还未从中世纪走出来。因此我们将不拘泥于具体的起迄年代,只是大致从西罗马帝国的覆亡(公元476年)开始。

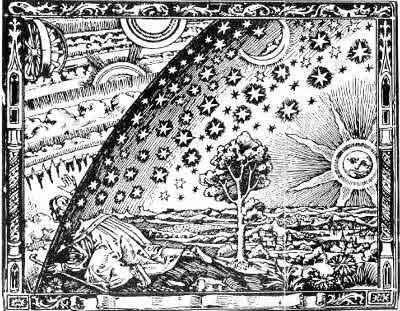

当我们追踪占星--天文学--古代科学文化中非常显赫的一个分支--在中世纪的历史足迹时,就不难从一个侧面去感受和把握上面所说的历史脉络。由于占星—天文学自身的特殊性,它又与医学、文学、政治、宗教等活动密切相关。而阿拉伯人在占星—天文学方面的贡献,更是中世纪一抹耀眼的亮色。

波伊提乌--公元6世纪欧洲文化史上最重要的人物之一

从波伊提乌到乔叟

随着罗马帝国的崛起,罗马人也将占星学传播到欧洲各地。

西罗马帝国崩溃之后,意大利本土归入蛮族建立的东哥特王国版图之中。在狄奥多里克(Theodoric)王的统治下,罗马文明看来得到相当程度的延续。在东哥特王国的宫廷中,出了公元6世纪欧洲文化史上最重要的人物之一波伊提乌(Boethius)。

在那个时代大部分学者看来,占星学是整个知识体系中的一个重要成分,波伊提乌在他的传世之作《哲学的慰藉》中也不例外。他认为行星的运行是由“不朽的神意”所操控的,而从恒星的天球运动中,可以演绎出尘世的事务。他还赞同柏拉图的见解,认为每个行星有着自己对应的音阶,构成“天球的音乐”,显示出宇宙的和谐。书中也有一些推算天球运行的细节,绘有一些在占星书中常见的示意图--不过这些内容并未为天文学增加任何新知识。这部有着占星学内容的哲学著作后来由公元9世纪末的英国国王阿尔弗列德(Alfred)大王译成(我想多半只是这位大王下令让别人来译)盎格鲁—撒克逊语言,后来又由14世纪时英国大文学家乔叟译成古英语--乔叟同时还是一个醉心于占星学的学者。

大约从公元800年前后开始,正当阿拉伯帝国如日中天,阿拉伯文化大放异彩之时,欧洲的文化确实陷入了沉寂的低谷。那时欧洲人虽然相信占星学是天地间的大学问,但真正精通这一套的人并不多。这一时期产生的占星学著作大多失传,只是在后人著作的引文中保存下一点吉光片羽,影响自然也就不会像那些传世之作那样大了。

公元8世纪初,开始出现一些关于占星学家个人情况的记载。比如奥尔德海姆(Aldhelm),一位教师,他留下了占星学方面的论文,还有逻辑和算术方面的论文,看来都是给学生们作为教材的。又有阿尔昆(Alcuin)(有时拼作Ealhwine),在一所学校里长期执教,后来成为查理曼(Charlemagne)大帝的朋友和顾问。据他自称,他曾学习了“天空的和谐--制驭着日月五星和恒星升降出没的规律”,意思是说他掌握了一些数理天文学知识,这当然是占星学家的必修课。再如,公元9世纪留下了两部路易国王(外号“笃信者”)的传记,其中被历史学家认为较好的那一部,作者是一个佚名人物,只留下一个绰号叫“天文学家”。此人得到这一绰号是因为路易国王曾向他垂询过公元838年那年出现的彗星--那正是著名的哈雷彗星的一次回归,我们后面马上就要详细谈到。这位绰号“天文学家”的人物,毫无疑问也是一位占星学家。

非常巧合的是,公元1066年那年诺曼(Norman)公爵威廉(William)渡海征服英国时,又值哈雷彗星出现,人们认为正是这颗彗星“引导着公爵取得胜利”。威廉自己也是笃信占星学的人,他流海远征时带着他自己的宫廷占星学家,占星学家为他择定了加冕为英国国王这一仪式的吉时--公元1066年圣诞日中午,这一时刻被认为非比寻常,它正可为英格兰择定一张新的算命天宫图。这种话头其实和中国历史上把新王朝建立谀称为“乾坤再造”之类完全一样。自诺曼王朝(公元1066-1154年)在英国建立之后,欧洲大陆上流行的占星学说大举输入英国,在伦敦、牛津、剑桥和一些大城市,都有了占星学文献的流传以及占星学的研究者。一些建筑中也增添了占星学色彩,最常见的方法是在天花板等处绘制黄道十二宫的标志和神像。

还有一部大史书值得在此一提,即《盎格鲁-撒克逊编年史》(AngloSaxon Chronicle)。此书被誉为早期英国史学中的不朽之作,费时数百年之久,在几个不同地方的修道院中陆续编撰,直到公元12世纪方才完成。通过这部成于众手的史书,也可略略窥知占星学在欧洲中世纪知识体系中的地位。书中记载了大量日月交食、彗星出现以及与行星有关的天象。这些天象总是被解释成各种人间事变的预兆,例如,公元664年5月10日的交食被认为是肯特(Kent)国王之死和时疫的预兆;而14年后8月间出现的彗星则是威尔夫里德(Wilfrid)主教失位的预兆;公元729年那年的彗星更是大凶之兆,一众名人如圣埃格伯特(St-Egbert)、奥斯沃特(A-Osward)、国王奥斯里克(Osric)等接踵死去。

13世纪最负盛名的占星学家--波拿第

当中世纪最黑暗的年代熬过之后,阿拉伯文明的新鲜血液也渐次注入,欧洲文化开始呈现出复兴的端倪,占星学也渐趋繁荣。13世纪初期最重要的占星学家之一斯科特(Michael Scot),就是这一时期有代表性的人物。他是神圣罗马帝国腓特烈二世(Frederick Ⅱ)皇帝的宫廷占星学家,约于公元1230年左右去世。关于他如何被皇帝选中,有一段有趣的传说。相传腓特烈二世皇帝将一些候选的占星学家叫来,要他们各自运用占星之术预言皇帝今日将从哪个城门出城。斯科特写好答案后封呈皇帝,请他出城后再展阅。谁知皇帝有心要让占星学家们出丑--他叫人临时在城墙上挖一个洞,他从这洞中出城,他想这一着出人意外,不会有谁算得中了。但当他出城后打开斯科特的答案,却见上面写着:“皇帝陛下今天将从一条新路离城”。皇帝大为叹服,就录用了他。

斯科特写了一部多卷本的《占星学纲要》(Introduction to Astrology),其中对许多占星学的理论问题进行了探讨。他的著作在他去世前后就已风行全欧洲。他本人则成了“箭垛”式的神奇人物,许多奇异传说都附会到他身上。民间相传他骑在一个状如黑马的邪魔身上,来去无踪。他的死亡也有些戏剧性,据说他自己早已预知他必死于头部受到重击,为此他总是戴着钢盔;有一天他和皇帝一起去教堂,不得不脱帽致敬,哪知钢盔刚一离首,就有一块小石头从高处落下,正打中他顶心,竟然就一命呜呼,魂归天国了。

要说13世纪时最重要的拉丁文占星学著作,当推《天文书》(Liber astronomicus)。此书的作者波拿第(Guido Bonatti),也可算这一世纪中最负盛名的占星学家。他挟其占星之术,靠为君主们充当顾问为生。他有一段时间受雇于蒙太费尔特罗的圭多(Guido de Montefeltro),每逢这位君主与敌军作战,他就登上城堡观察敌情,发号施令,摇铃第一通,战士们穿妥盔甲;第二通,上马;第三通,战士们冲向敌阵开战。据当时的一位历史学家维拉尼(F-Villani)的说法,这位君主的许多战役都是靠波拿第的占星预卜之术指导才获胜的。

波拿第在《天文书》中,对占星学极尽推崇之能事。他自豪地宣称:占星学家对于星辰所知之多,远胜于神学家对上帝之所知。针对一些教会人士对占星学的批评,他又将《圣经》一些语句自作解释,来为占星学辩护。照他的说法,亚伯拉罕(Abraham)也曾从埃及人那里学习占星学,而耶稣本人也曾使用(或至少允许别人使用)占星之术以选择吉日良辰。他认为占星学不仅是一门科学,同时还是一门艺术;而占星学家则是学究天人、能够知晓过去、未来和现在的大智者:

“占星学家知道万事万物。所有过去曾经发生的事,所有未来将要发生的事--一切事情都无法对他隐匿,因为他知道天体运动在过去、现在、未来所发生的作用,还知道这些作用在什么时刻发生,以及这些作用会产生何种后果。”

《天文书》中还列举了各种问题,借助占星学,波拿第认为这些问题都可以得到解答。这些问题中包括诸如一个人能否升任主教、修道院院长、红衣主教,乃至教皇。按理一个牧师不应该提这类问题;但波拿第表示,许多人确实提了,因此占星学家有责任给出“公正的答复”。又如建造教堂、住宅、城堡乃至建设一座城市,什么时刻破土动工才能吉祥顺利……这也是占星学的用武之地--这倒和中国古代的“择吉之术”如出一辙了。

又有意大利人彼得(Pete),生于公元1250年,年轻时游踪甚广,到过欧洲许多国家,还曾在巴黎大学活动过一段时间。后来返回意大利,曾与从中国西返的马可-波罗(Marco Polo)有过接触。最后成了帕多瓦(Padua)大学的高薪教授,死在任上。时为公元1316年,这在那时要算高寿了。彼得将占星学家与医生这两种职业一身而二任--这在那时是相当常见的事。他曾任教皇的御医,医名颇盛,得到名流的推崇。他最著名的著作是《安抚者》(Conciliator)一书,主要是论述医学的,但书中列举了反对占星学的论点,然后逐一加以驳斥。彼得强调指出,占星学是一种科学,尽管占星学家有时推算错误,但那是情有可原的。

稍后的阿斯科利(Cecco d Ascoli),因为是被罗马教廷的宗教裁判所判处火刑的惟一占星学家而著称于世。他曾两次受到审判,第一次是1324年,在波隆那(Bologna),他被判决禁止教授占星学,并被剥夺教授席位和医生资格。不知他怎么竟再次犯忌,于是三年后在佛罗伦萨第二次受审,这次难逃一死,被判火刑,并焚毁他的著作。他的占星学著作其实颇为平庸,只是一种对我们前面谈到过的霍利伍德《天球论》一书的评注。不过由于被宗教裁判所下令焚毁,这书反而变得有名起来。书中所持的占星学说,实际上与大阿尔伯特(Albertus Magnus)和阿奎那(T-Aquinas)师徒俩所持的并无不同,然而后两人一个被教廷宣布为“有福者”,一个更被宣布为“圣徒”(而且是在阿斯科利被处火刑之前4年),前者却被送上火刑堆,遭遇之不同,何啻霄壤,令人感慨不已。

这个时代最后一位大名鼎鼎的占星学家,或许可推英国文豪乔叟(Geoffrey Chaucer,公元1340-1400年)。乔叟之享大名,首先自然是由于他那部流芳百世的《坎特伯雷故事》(Canterbury Tales);但不太为人所知的是,他对于占星学也大有造诣,留下的占星学著作有《论星盘》(Treatise on the Astrolabe)一书。此书据说是为他儿子所作。书中参考援引了一些前人的著作,已知至少有两种:一为马沙-安拉所著的《托勒密评注》(约成书于公元800年),另一种就是上文提到的霍利伍德的《天球论》。在《论星盘》,乔叟对那种预言未来天下大势的军国占星学持完全排拒的态度。同时,他当然赞成生辰占星学,他称之为“自然占星学”(拉丁文作astrologia naturalis)。他认为行星确实会对人生境遇产生影响。

占星学理论的探讨与发展

西方的生辰占星学理论,其总体格局,大致已在希腊化时代确定下来。在中世纪,基本上是继承前代,但是由于有三大新背景的出现,当然也就有一些新的探讨与发展出现于占星学理论中。这三大新背景,第一是蛮族王国的兴起和拉丁化,第二是基督教会成为文化的几乎惟一的保存者和发展者,第三是阿拉伯文明的兴起及其对欧洲的影响。

公元11世纪中下叶的英国占星学家阿德拉德(Adelard,又拼作Aethelhard),曾留下一些有关著作。有一篇论文归于他名下,里面引征了托勒密、阿波罗尼奥斯、特里斯美吉斯佗(H-Trismegistus)等不少古代权威的论述,来为占星学壮大声势。其中也有一些充满宗教色彩的新奇想法,例如他将不同民族与日月行星相附会:

犹太民族:土星

阿拉伯民族:火星、金星

信奉基督教的诸民族:太阳、木星

这些民族由不同的天体“统治”。当然,基督教的信奉者是凌驾于“异教徒”之上的,因为太阳象征着正直、公平和胜利;而木星则象征着和平、平衡与和谐。阿德拉德还认为犹太教徒、穆斯林以及基督徒之间无休无止的战争是由于火星和土星始终无法与木星保持“友好关系”。

著名的斯科特在他的《占星学纲要》一书中,对占星学理论也有许多探讨。他认为,通过行星可以发现上帝对于人类事务的计划,而占星学的理论和实践,其目的就在于作出这种发现。他又认为,恒星也只能显示而不能造成“这个速朽的尘世中那些涉及每个人的真实事件”--这些事件当然只有上帝才有能力来“造成”。换句话说,斯科特认为只有上帝的意愿才是人间事变的原因,而各种天象只是这些事变的结果,只是上帝意愿的显示而已。这种信念与古埃及人和迦勒底人那类星神崇拜的思想显然是不同的。

斯科特还认为,在生辰占星学的实践中,妇女受孕时刻的重要性远远超过分娩时刻,因为他相信,“妇女总是倾向于注意性交的准确时刻”。而正是在妇女受孕那一时刻的星象,能够揭示那婴孩(严格来说只是受精卵)未来的祸福。进而还有如何判断孕妇所怀婴孩是男是女,方法是请孕妇伸出手给你,如果她伸出右手,怀的就是男孩;反之如果伸出左手,则所怀必为女孩。此外,斯科特还研究过妇女月经与天上月相(新月、残月、满月等)之间的关系之类的问题。

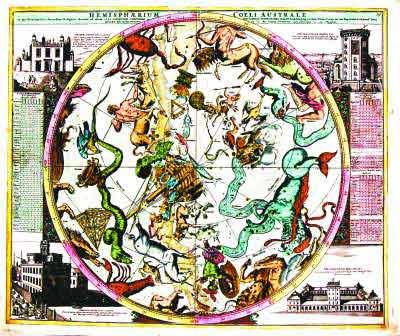

从中世纪中期开始,有一套将黄道十二宫与日月及五大行星相互对应附会的学说,似乎日益流行起来。在当时许多著作、绘画中都可以见到这套学说的表现和影响。这里先列表显示如下:

| 行星 | 强效之宫(+) | 强效之宫(-) |

| 土星 | 水瓶 | 魔羯 |

| 木星 | 射手 | 双鱼 |

| 火星 | 白羊 | 天蝎 |

| 金星 | 天秤 | 金牛 |

| 水星 | 双子 | 处女 |

对于日、月而言,各只有一个强效之宫:

月:巨蟹

日:狮子

这样,黄道十二宫恰好与七政对应完毕。所谓“强效之宫”,意思是当该行星运行至这一宫时,该行星的作用力就会特别强劲显著。例如,当木星运行至射手、双鱼两宫时,其作用力就达到极大;火星则在白羊与天蝎两宫时大显神威;月亮则在巨蟹宫时大行其道……其余皆可类推。有时,占星家们也将强效之宫说成是该行星所“统治”,例如说成“金星统治金牛、天秤两宫”,等等。

由上面这套学说出发,又可以附会出许多名堂来。比如,日月和五大行星常在一些占星图册中被绘成人形,他们手中所持的器物也往往有一定之规:

日:老年王者,手持书册与权杖。

月:裸体女性,手持号角与火把。

水星:男子,手持囊袋和两条缠在一起的蛇。

金星:裸体美女,手持镜子与花卉,有时还头饰花冠。

火星:纠纠武士,顶盔披甲,手持军旗和利剑。

木星:常作猎人状,手持箭矢和杖。

土星:男子,有时还拄着拐杖,手中的镰刀是其特征。

在这类图形中,月与金星两女像是裸体的,其余各像则裸体或穿衣无一定,手持之物也可有些变动。而七位星神的强效之宫,总是用这些宫的固定图形符号绘在星神脚下。

由日月五星的形象,又附会出它们所对应的“德”(这里借用了中国古代的用法--“德”可以包括美德或恶德)。例如,在中世纪著名阿拉伯占星学家阿尔布马扎(Albumasar)的《大会合论》(De Magnus Conjunctionibus)一书中,木星被绘成一位学者模样,他所管的美德是“智慧”与“哲学”;而火星照例被绘成全身披甲、手持剑和盾的武士,他所管的美德,不出所料正是“坚定”与“勇敢”。

在中世纪占星学理论中,又有所谓“幸运车轮”之说。按照“幸运车轮”的学说,七政星神“当值”于不同的时间,占星学家的能事就在于指导人们捕捉幸运的吉时,加以利用,则无往而不顺遂如意。这种想法其实与古代希腊、埃及、中国等处的“择吉之术”一脉相通,只是表现形式各异而已。至于婴儿降生时刻(或妇女受孕时刻)与此人未来一生的祸福穷通。

在中世纪占星学理论中,有两个方面颇受重视:一是占星学与医学的关系,可名之曰“占星医学”;二是占星学与气象学的关系,可名之曰“占星气象学”。这两者都渊源久远,并不自中世纪始,但在中世纪中后期得到很大发展,直到进入文艺复兴时期,仍长期盛行不衰--事实上它们直至今日仍未绝响。

各种各样预言的满天飞舞,构成中世纪欧洲星占学活动的景观之一

占星学两大类型的主要区别--军国占星学预言国家大事,生辰占星学预言个人祸福。后者在西方占据统治地位,成为主流;但是从中世纪晚期开始,前者也找到更多机会得以有所表现。此外,沟通这两者的桥梁也不是没有,因为显然,对于帝王重臣个人命运的预言,在很大程度上也就是对国家大事的预言。

各种各样预言的满天飞舞,构成中世纪欧洲占星学活动的景观之一。首先自然是关于帝王个人的,比如利奥-希伯鲁斯(Leo Hebreus)作了关于两位罗马教皇本尼狄克十二世(Benedict Ⅻ)和克雷芒六世(Clement Ⅵ)的预言;而占星学家穆尔斯(John de Murs)还为后一位教皇排算了“占星年历”(astrological calendar)。这种“年历”实际上是一份预言编年表,由占星学家根据其人出生时刻的算命天宫图,推算出此人今后逐年的祸福、健康、奇遇、注意事项等等,有时可以长达数百页。有一种比较流行的看法,认为如果占星学家为某人所排算的占星年历有多少年,就意味着此人能活多少岁,不多也不少--在此人死后的年份中,当然也就没有什么关于此人的祸福可言。例如,相传开普勒为华伦斯坦(A-E-W-von Wallenstein)所排算的占星年历到51岁为止,而华伦斯坦竟恰在他51岁这年遇刺身亡。

中世纪末期,英、法两国之间的“百年战争”(公元1337-1453年)也为占星学家提供了用武之地。关于某次战役的胜负、某某国王的死期、某某王位继承人的命运(这场战争的直接起因就是关于法国王位继承的争执)等,各种预言层出不穷。这些预言当然失败和成功者皆有之;而即使是成功的预言,有时也是占星学家表述预言时用模棱两可的技巧,或者“事后诸葛亮”式的附会所致。

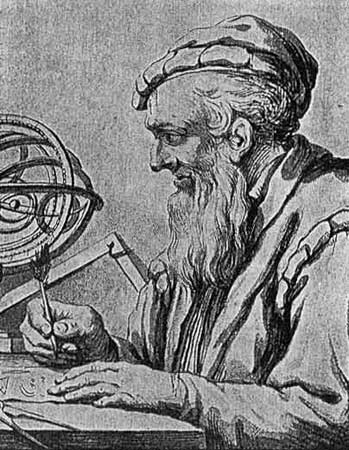

另一方面,我们也绝不应该忽视,在这样的一片预言声还有着某些以准确的数理天文学计算为基础的预言,这些预言确实有着天文学意义。这方面可以举埃斯钦丹(John Eschenden)为例,他是一位英格兰占星学家,著述甚丰,写过不少占星学著作。在他的著作中预言了1345年3月20日的月全蚀,还有同年发生的

火星、土星、木星这三颗外行星的“合”(此时三星处于天球上同一方位,光芒迭加,极为明亮,是不常见的天象)等。这些预言当然必须以准确的数理天文学计算为基础才行。不过,这位埃斯钦丹毕竟是占星学家,他推算这些天象,最终目的是预言人间的事务。他所预言的事包括人与兽的疾病、死亡、战争、严寒、雨雪、狂风、庄稼虫害、寒暑无常、伟人的降生、教会的腐败等。这就很有一点军国占星学的味道了。

总之,直至公元14世纪末,欧洲各国的宫廷仍在相当大的程度上依赖占星学家而运作。法兰西、不列颠、德意志、波希米亚……各地的宫廷无不如此。君主们需要占星学家的智慧(许多占星学家的确是有大智慧之人)和预言,他们让占星学家提供咨询,充当顾问,甚至直接参与机要,委以重任。与希腊化时代和罗马帝国时代相比,占星学家和他们的占星学,在政治上、社会上和知识体系中的地位,都没有下降,甚至还颇有上升。

节选自《12宫与28宿--世界历史上的星占学》