基督教会对星占学的两种矛盾态度

大凡宗教,总不免要借助一些神秘主义的东西以打动人心,吸引信徒。占星学就是这类东西中的首选对象之一。有些宗教,比如佛教,特别是后起的密宗,对此采纳甚多。而基督教从兴起到逐步壮大的历程,正伴随着罗马帝国江河日下直至土崩瓦解、“古典世界”的废墟上蛮族王国林立、最终欧洲进入中世纪这样一番巨变。在古代,当社会剧烈动荡的时代,一般来说占星学本身的水准不易有什么提高(因为这需要像托勒密之在亚历山大城那样的安定优闲环境),但它的传播及运用却常常会很广泛--在战乱动荡的年代,人命如朝露,谁能把握未来?这正是生辰占星学的大好用武之地。在这样的时代氛围中,基督教会中人对占星学持宽容乃至利用的态度,本不足怪。

然而,占星学那套仰窥天意、预卜未来的学说,却又难免与“万能的主”之类的观念不相吻合,因而占星学也不断招致某些教会人士的拒斥和批判。从总的情况来看,教会未曾将这个问题看得特别严重,基本上是两派观点共存。况且,赞成占星学的教会著作家,也很容易采用灵活手段,将占星学说与基本教义调和起来。

一、从“三王来拜”说起

“三王来拜”是历史上欧洲画家们屡画不厌的题材:来自“东方”的三位国王(有时也作“博士”、“贤人”等)因见到了奇异星象,知道“救世主”已经降生人世,乃赶去朝拜,结果发现是耶稣降生于马厩之中。

对于这段在西方家喻户晓的故事,不同的人当然可以见仁见智。而占星学家和历史学家则从中看到了占星学与早期基督教的渊源。有的西方学者不无道理地指出:上引《圣经》中所说的几个从东方来的博士,可以认为正是几位占星学家。当然,不能排除他们拥有其他身份(比如国王)的可能,但从他们的行事来看,作为占星学家似乎是很够格的了。

“三王来拜”故事的真实性,很难从字面上去究诘。其实在这个故事中,最有意义的恐怕只是表明了:占星学与早期基督教曾有过相当密切的关系。

二、两种态度共存

占星学与基督教神学之间,其实没有什么难以调和的冲突。因此关于占星学可信与否的争论,并未成为教会中第一等的“大是大非”问题,这样双方就不缺乏各抒己见的余地,也不至于闹到人头落地的地步。

主张接纳占星学的教会人士,当然要将占星学与基督教神学教义调和附会。比如有一位叙利亚教士巴尔德撒纳斯(Bardesanes)(公元154-222年),写过一部《关于命运的对话》(The Dialogue Concerning Fate)。这部书在很大程度上反映了早期基督教会对待占星学的一般态度。书中采取一种颇富实用主义色彩的观点:认为行星确实有着明显的左右尘世事物的能力,但这种能力是服从上帝意志的,是受到上帝制约的;而这制约体现在人类自由意志与自然力两方面的作用。又如,为了强调占星学及其预言与《圣经》并无冲突,一些占星图被画得充满了基督教色彩。一些著作家争论说:上帝没有什么理由不能去统辖整个黄道十二宫。再如基督教早期的异端派别之一,称为诺斯替(Gnostics)派的,则认为耶稣受难升天之后,就改变了行星对尘世的影响,甚至改变了行星的运动;因而诸行星对灵魂的塑造、对受孕成胎过程的控制,乃至对人一生的影响,都已服从上帝意志的安排了。

另一方面,教会中反对占星学的,也大有人在。其中有的人,所持反对理由颇为奇怪。比如公元1世纪初生活在亚历山大城的一位尤第乌斯(P-Judaeus),强烈反对那种认为行星能操控人生的占星学观点,抨击那些主张人的一生都是由天象运行所安排的占星家;而他的理由却是:他相信天上星辰都是美丽、神圣、智慧的生物,这样的生物是不会作恶、也无力作恶的,因此星辰不会像人那样去降灾于别人。

教会的卫道之士中,反对占星学的人主要有两种类型:一种是为了批判、驳斥而去研读占星学著作;还有一种则被称为“走捷径”,即仅满足于通过阅读那些批判占星学的著作去间接了解占星学,然后就去撰写自己的著作。后面这种人无疑占着多数。

中世纪教会“圣徒”圣奥古斯丁

在早期基督教会中,反对占星学的首选人物是著名的圣奥古斯丁(St-Augustine),生活于公元354~430年间。他是被称为“教父”那类人的代表和典范,又是古代基督教主要作家之一,与中世纪的托玛斯-阿奎那(Thomas Aquinas)同为基督教神学的两大师。这两人都被教会封为“圣徒”。圣奥古斯丁之反对占星学,可以说坚决之至,立场鲜明,不作任何调和的尝试。在他所作三部非常著名的书《基督教义》(Christian Doctrine,又译《教义手册》)、《上帝之城》(The City of God,又译《天城》)、《忏悔录》(Confessiones)中,他都抨击了占星学。其中尤以《忏悔录》一书所论最为生动。

圣奥古斯丁早年曾信奉摩尼教,至33岁那年才痛下决心,皈依基督教会,从此成为忠实信徒。他在《忏悔录》中,以内心独白、向上帝倾诉的形式,痛陈自己早年如何误入歧途,迷信异教。其中多处谈到他先前也曾相信占星学,受其蛊惑,至皈依基督之后,方始深悟其非,转而坚决拒斥占星学。

他曾经谈到自己在此事上转变态度的契机和过程:

“……我得到一个非常可靠的结论:观察星辰而作出肯定的预言,并非出于真才实学,而是出于偶然;如果预言错误,也不是学问的不够,而仅是被偶然所玩弄。……我便注意到孪生的孩子,脱离母胎往往只相隔极短时间,这短短时间,不论人们推说在自然界有多大影响,但这已不属于推算范围之内,星命家的观察绝对不能用什么星宿分别推演,作为预言未来的根据。这种预言本不足信,因为根据同一时辰星宿而推算,则对以扫和雅各应作同样的预言,可是两人的遭遇截然不同,故知预言属于虚妄。如果确实,则根据同样的时辰星宿,应作出不同的预言。所以预言的应验,不凭学问,而是出于偶然。”

这里的“以扫(Esau)和雅各(Jacob)”,是《圣经》中的人物,他们是一对孪生兄弟。这种用来质疑生辰占星学的“孪生兄弟问题”,即使在当时,也已经是老掉牙了--这根本无法驳倒生辰占星学家的理论,因为占星学家从不认为人诞生时刻的算命天宫图可以决定人一生中的一切事件,所以有着完全相同的算命天宫图的(换句话说,出生于同一时刻的)两个人,哪怕是孪生兄弟,也完全可以有很不相同的遭遇。由于圣奥古斯丁在这个问题上显得颇为“外行”,后人不免怀疑,他到底有没有真正读过占星学的著作。比如,人们认为他至少没有读过托勒密的《四书》--当时最权威的占星学著作,因为《四书》中针对人们对生辰占星学的批评和诘难,作了大量振振有词的辩解,像“孪生兄弟问题”这类肤浅的诘难,根本不足以对占星学理论造成伤害。而对占星学缺乏直接了解的圣奥古斯丁却抓住了这一点就满心以为胜券在握,可以一举驳倒占星学了。

支持星占学说的教会思想家马泰纳斯

然而,尽管遭到圣奥古斯丁这样的神学权威的断然拒斥,占星学在基督教会中仍是大有市场。不少教会思想家都将占星学视为对上帝所创造的宇宙的一种展现。作为占星学及占星学家被教会容纳的例证,特别可以提到一位名叫马泰纳斯(J-F-Maternus)的著作家。此人是圣奥古斯丁的同时代人,他似乎曾读过后者的著作,但在他自己的著作中,却努力为占星学辩护。

马泰纳斯虽然接受了人类有自由意志的观点,但他强烈指出,那种认为星辰仅仅是天幕上的装潢点缀的看法,是荒唐可笑的。他在他的著作中,构造了一条又一条的反占星学论证,然后再心平气和地逐条加以否定。他向读者表明:所有这些批评与诘难,都远远未能对占星学的基本原理构成威胁。在保存有大量前代文献的准确引文的同类著作中,他的著作可能是最主要的。他的著作本身也经常被后世两类著作家援引,一类是教会占星学家,另一类人则是想尽力减轻世俗群众因某些教会人士宣称占星学有罪而产生的忧虑,这后一类人还往往是神学家。

确实,在一些流传至今的著名古籍中--这些古籍出自基督教会的高级神职人员之手,我们可以看到不少与占星学有关的记载。这类记载足以表明,至少这些古籍的作者本人对于占星学是持接纳态度的。比如,由“加洛林文艺复兴的后起之秀”爱因哈德(Einhard)于公元830~840年间写成的《查理大帝传》(Early Lives of Charlemagne)中,谈到通常所说的查理曼(Charlemagne,公元768~814年在位)临终前的种种不祥之兆,有如下段落:

许多怪异的现象预示着他的末日临近,他和别人都了解这种警告的意义。他在世的最后三年经常发生月蚀和日蚀,连续七天之内,太阳上出现了黑斑。

当他最后一次在萨克森进行远征,……要在日出以前开始进军,他忽然见到一颗流星掠空而过,从右向左横扫晴空,光亮异常。大家正在诧异这个朕兆作何解释,他所乘的那匹马突然头朝下跌倒了,猛然把他摔到地上……(爱因哈德:《查理大帝传》,戚国淦译,商务印书馆(1985),第33页。)

作者将日食和月食、太阳黑子、流星等天象都视为查理曼将要不久于人世的征兆,这正是占星学家常用的论占之法。

又如,由Tours(都尔)的主教格列高利(Gregory)撰写的《法兰克人史》(The History of the Franks,成书于公元6世纪末)中,经常记述所谓的“朕兆与异事”:

“正月间,暴雨闪电交加,雷声大作,树木开花。我在前面称之为彗星的那颗星星现出以下的现象:它的周围环绕着一大圈黑色,它好像是装在一个洞穴当中,透过黑暗向外照耀,闪烁发光,光线四射。它又冒出一根非常粗大的尾巴,远远望去,好似一团火焰的浓烟。它在夜间第一时出现于天空的西方。……这一年,一场严重的瘟疫在人民中间大肆流行,大批的人由于感染各种恶性病症被夺去了生命。”(格列高利:《法兰克人史》,寿纪瑜、戚国淦泽,商务印书馆(1983),第298页)。

“当时,葡萄茎上出现了新枝,上面结出了畸形的葡萄,树上见到花朵,黎明之前,有一道像烽火似的巨大亮光横扫天空,照彻大地。天空中也出现许多的光。北方呈现一道火柱,存在了两个小时之久,犹如从天上垂挂下来一般,它的上方还有一颗巨星。在昂热地区发生了地震。另外还出现了许多其他朕兆,我相信,这都在预示着冈多瓦尔(Gundovald,当时一位自称“王子”的人)的死亡。”(格列高利:《法兰克人史》,寿纪瑜、戚国淦泽,商务印书馆(1983),第347-348页。)

这种将奇异天象视为灾祸或某个人物死亡先兆的观念,显然在爱因哈德和格列高利两位教会著作家笔下呈现出完全相同的形式,顺便还可以提到,这位格列高利主教估计是懂得占星学的,因为他曾写过一册《教会祈祷仪式》,这是一本专门讨论如何根据星辰运行位置以确定晨祷和夜祷时刻的书。

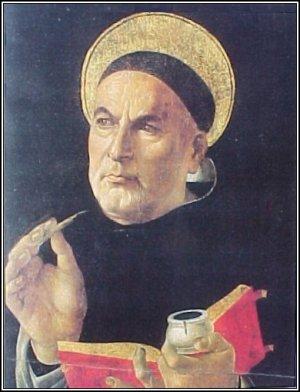

“圣徒”托玛斯-阿奎那

要说到占星学在基督教会中最大的支持者,恐怕只能推“圣徒”托玛斯-阿奎那(Thomas Aquinas)--他的神学学说被罗马教廷宣布为钦定学说,而在他那规模宏大的神学体系中,生辰占星学赫然占有一席之地。

这里特别值得注意的要点之一,是阿奎那对“孪生兄弟问题”的回击,轻而易举就使得当年圣奥古斯丁在这个问题上对占星学的攻击归于无效。这两位“圣徒”都是基督教会的神学权威,在教会神学史上堪称双峰并峙,却在占星学问题上如此针锋相对,实在耐人寻味。以两“圣徒”之权威,叫人们听谁的好呢?难怪教会对占星学的态度只能是暖昧含糊,信还是不信,大约由各人自己去看着办了。

不能小看了教会在占星学问题上的态度,正是这种态度形成了对占星学相对比较宽松的气氛,使得对占星学--因而也就是对天文学的研究得以有较好的条件在西方传承不绝,直至度过中世纪的寒夜,迎来文艺复兴和科学革命的春晓。反过来设想,如果圣奥古斯丁对占星学坚持拒斥的主张后来获得统治地位的话,那在漫长的中世纪,占星学—天文学的火炬在欧洲恐怕要微弱得多(即使不熄灭的话)。这样,人类天文学的历史,说不定会需要大大改写呢。

节选自《12宫与28宿--世界历史上的星占学》