整理/遛狗的狐狸,节选自《12宫与28宿--世界历史上的占星学》

欧洲古代占星活动

一、占星学与天文学

在现代公众心目中,占星学(astrology)与天文学(astronomy)两者显然是根本不同的东西:前者是迷信而后者是科学。然而在历史上,情况并非如此。直到文艺复兴时期以及再稍往后一些的年代,占星学家和天文学家还是无法区别的--他们从来就是同一种人。在拉丁文中,他们被称为astrologus;他们所操的职业则称为astrologia,这个词来源于希腊语αστρολογία,意为星象学,也即占星学。占星学在汉语中又常译成占星术或占星术,这里则统一使用“占星学”一词,因为拉丁文中后缀-ology按照惯例都译作“学”。

“天文”一词在中国已有两千年以上的历史。《易经》里保留着这个词的原始用法。

《易-彖-贲》上说:

观乎听闻,以察时变;观乎人文,以化成天下。

《易-系辞上》又说:

仰以观于天文,俯以察于地理。

这里“天文”的含义都是指天象,即各种天体交错运行而在天空上所呈现的景象,这种景象被称为“文”。不过古人仰观天象,其目的并非探索自然奥秘,而是为了从天象中看出人世间的吉凶祸福--这正是占星学的根本宗旨。因此在古代中国,“天文”一词通常都是指仰观天象以占知人事吉凶的学问,即占星学。

按照上面所述的古义,“天文学”一词理应用来对译astrology才对,但是如今却用来对译satronomy。当然,约定俗成既久,也就只好沿用下去。不过对于打算占星学历史和天文学史的人来说,这方面的区别却不能搞清楚。

天文学和天文学家,在很多程度上是一组现代的观念,古代则只有占星学和占星学家。我们之所以说古代占星学家和天文学家是同一种人,主要是因为,占星学家确实掌握着天文学知识(只是现代天文学知识中的一小部分,主要是天体测量方面)--这是他们从事占星学活动必不可少的工具。不幸的是以往大量宣传性读物已在一般公众中造成了根结盘固的误解,似乎古代真有那么一大批“天文学家”在从事着于今天的天文性质完全相同的科学活动,而这并不是历史事实。即使在古代占星学家自己的主观意识中,他也是把自己所从事的活动看成是旨在寻求“天人之际”的大奥秘并预知未来的吉凶祸福;而绝不是像许多现代读物所强加到他们头上的那样,看成是进行所谓“科学研究”。

还有人将占星学与天文学的关系比作炼金术与现代化学的关系,这也有不甚贴切之处。炼金术随着现代化学的兴起而衰亡,大体上呈现为后者替代了前者的局面;而占星学在天文学从它那里独立出来并迅猛发展之后,却并未衰亡。事实上,占星学迄今仍在欧美各国广泛流传。比如有些报纸上每天都要登载算命天宫图(horoscope),偶有一天未载竟还会有读者提出抗议;又如前几年还有关于当时的美国总统里根“根据占星学行事”的传闻,在报纸上闹得沸沸扬扬。此外还有出版占星学专业杂志的,开办占星学专门学校的,种种花样,不一而足。

哥白尼在进行占星活动

二、占星学的类型及有关观念

占星学在古代影响到文化的许多方面,根据它与古代文化不同方面的结合情况,可以分成若干种类型。但是占绝对主流地位的是占星学类型只有两种。

第一种类型专门根据星象来预卜各种军国大事,诸如战争胜负、年成丰歉、水旱灾害、帝王安危之类。这种占星学不涉及一般人的个人命运--不过帝王(有时也可扩大到后妃或重臣)除外,因为这些人的个人命运关系到军国大事。被这类占星学用作占卜对象的天象范围颇广,除了恒星、行星、之外,还包括日、月运行及交蚀,以及彗星:在中国古代更将流星、陨星、云气乃至风霜雨雪、雷电冰雹等大气现象都包括在内。第一类型的占星学本书称为“军国占星学”(jwdicial astrology,国内尚无统一译名)。

第二种类型是专门根据一个人出生时刻(有些流派用受孕时刻)的天象来语言其人一生命运的占星学。这一类型涉及的天象较少,仅限于黄道十二宫和五大行星及日、月。这种占星学本书称为“生辰占星学”(horoscope astrology, 国内同样尚无统一译名)。

以上两种占星学的主流类型,此外还有可以提到一种较为次要的类型,通常被称为“占星医学”(astrologic medicine),它将对人体的诊断、施治乃至草药的采集、备制等都与天象联系起来。

以上所言占星学类型,主要是着眼于它们不同的文化功能而划分的。至于依据所占天象的不同而将占星学细分为“行占星星学”之类,即所谓“形态学(morphology)分类”,则是在技术层面上为了讨论方便而采取的措施。在这一层面上还可以作其他各种划分,比如根据占辞的种类而分;这就随论述者各自的风格和喜好而异了。

在西方,军国占星学和生辰占星学都以同一个古老的哲学观念作为基础。这个观念认为:人世间万事的发展是前定的,或者通俗一些说就是“命中注定”的,也即所谓“历史有个秘密计划”,而借助于对天象的观察和研究,人类有可能窥破这个万古大计划中的若干部或细节,从而使自己获益。

至于占星医学,则基于一种“大宇宙—小宇宙”类比的理论,即认为人体是天地星辰这个大宇宙的一种袖珍翻版,额是这个小宇宙。这种观念源远流长,后来文艺复兴时期在帕拉赛尔苏斯(T.Paracelsus)及其追随者那里得到很大发展。

在中国,情况却颇有不同。在古代中国人固然也有通过占星学仰窥天意的思想,但在中国占星学家心目中,历史即使也有一个“秘密计划”的合,这个计划无论如何也不是前定的。换句话说,天象虽能反映天命或天意,但这个天命或天意并不是固定不变的;并不存在一个万古长存、而且被不折不扣地执行着的计划(而在古代西方、笃信占星学的人们相信确实存在着这样的秘密计划--它通常被认为是由神制定的)。天命或天意随时都可能改变,改变的依据则是帝王在人间所施行的统治是否“有德”。因此,古代中国的占星学和占星学家都明显是“非宿命论”的,占星学家仰观天象,是为了像帝王预告或解释天命或天意,使帝王知道上天对他在人间统治的满意程度。而贤明的帝王则时时以“有德”深自约束,不敢胡作非为;万一发现有过失而招致上天不满,则立即战战兢兢采取措施以求“回转天心”。

埃及墓室的占星文献

三、占星学的历史线索

从已发现的史料看来,在西方世界,军国占星学和生辰占星学的源头都可以追溯到巴比伦。年代最早的军国占星学文献属于古巴比伦王朝时期(约公元前1830--前1531年),内容是举天象以预占年成好坏的;同一时期一份金星伏先表中也有占星预言。而到亚述帝国时期(公元前1530-前612年)已出现被现代学者称为《征兆结集》(原文的拉丁转写为“En u ma Anu Enlil)的大型占星文献。生辰占星学出现的稍晚一些,这类文献在波斯入侵时期(公元539-前331年)已见使用,但专家们相信它们发端于新巴比伦王朝时期(公元前611年--前540年),后来以“迦勒底人”成了“占星家”、“预言者”、“先知”的代名词。

接着,这两种占星学类型就从巴比伦像周围扩散开来。很可能还在亚历山大大帝(Alexander the Great)开始他的远征(公元前334年)之前,军国占星学就船传入了埃及。波斯本土、巴比伦、埃及等第在转瞬之间都成了亚历山大所率希腊大军的征服地,开始了“希腊化时代”。多半是希腊人为埃及带来巴比伦的,先进在埃及墓室室壁及纸草书中发现的许多占星文献,包括算命天宫图,都是这一时期的作品。

“希腊化时代”对后世影响最深远的占星学传播,当数生辰占星学之输入希腊。这种“迦勒底占星学”通常被认为是一个名位贝罗索斯(Berossus)的人在公元前280年前后引入希腊的,此后就成为欧洲占星学的主流,经过

罗马帝国和中世纪,直至文艺复兴,一直盛行不衰。而历史更悠久但似乎常与东方型专制集权统治联系在一起的军国占星学,则在欧洲不那么重要了。

中国占星学的历史线索与西方世界有很多不同。古代中国的占星学始终只有军国占星学一个类型,而且继承性极强,大致在战国秦汉之际定型之后,几乎不再变化。中国本土从未产生出占星学。而庞大完备的军国占星学之体系则在中国至少保持并运作了两千年,对古代中国的政治、军事、社会、文化起着现代人难以想象的作用。

然而,尽管这种军国占星学体系在古代中国独尊了两千余年,但这并不意味着其间从未出现过西方生辰占星学的踪迹--后者向东方传播,也曾几次到到达中华大地。在第一次东传浪潮中,佛教的兴起和传播起了极为重要的作用。佛教的发源地印度,本来就是自己的占星学,大体也属生辰占星学类型;而从大约公元前400年开始,印度天学处于巴比伦的影响下,至亚历山大远征,希腊的影响又进入印度天学,先与巴比伦影响共存,不久就取而代之。大约公元400-1600年,是印度大学的“希腊化”时代。在此之前,佛教已开始向印度境外输出。宗教家向地传教时,通常都要吸纳占星、医药之类的学术,以便打动人心,达到“弘法”的目的,佛教也不例外。这些夹杂着巴比伦、希腊和印度本土色彩的生辰占星学,先从北路经过中亚诸国而传入中土;随着佛教在中国南北的兴盛,到隋唐之际,中国与印度之间的直接交往以南路为主频繁展开。因而在六朝隋唐时期,伴随佛教传入的西方生辰占星学(有时杂以印度、中亚等处地方色彩)在中国曾一度广泛流行,几至家传户晓。这一浪潮到宋代消退,不久就销声匿迹了。

西方的生辰占星学第二次到达中国是蒙古人的疯狂征服极其横跨欧、亚之大帝国建立的结果。主要表现为元朝御用天学机构中接纳了一些伊斯兰占星学内容--这种占星学的根源仍可追溯到希腊—巴比伦。这次通传的规模很小,影响也非常有限。

西方生辰占星学第三次进入中国是16、17时节来华耶稣会教士们在中国传教的副产品,其突出的代表是穆尼阁(J.N.Smogolenski)的《天步真原》一书,这是一种介绍生辰占星学以及排算算命天宫图的实用性手册。但是占星学本不是罗马教会大力讲求的学问,而且此时已是近代科学革命在欧洲开始、现代意义上的天文学独立登上历史舞台的时代,所以即使在醉心于耶稣会传来的各种西方学术的那部分中国士大夫中,西方的生辰占星学也未曾受到多少重视。这次传入的影响甚至比第二次还要小。

托勒密

四、天文学与星占学分道扬鏕

“纯粹的”,以探索自然奥秘为宗旨的,或者说现代意义上的天文学,本来也是古已有之的。然而自自从占星学从古巴比伦像四周扩散之后,即使在古希腊,“纯粹的”天文学一直存在,也不能认为天文学和占星学是相互独立的。理由非常明显:从事这两种活动的是同一些人。即使大名鼎鼎如希巴恰斯(Hipparchus旧译“依巴谷”)和托勒密(Ptolemy)--此二人在现代人心目中都是古代伟大的天文学家及也同时都是占星学大师。他们从事天文学研究这一点毫无疑义,也确实是伟大的天文学家,但在另一方面,希巴恰斯是他那个时代的占星学权威,他的占星学说经常被后世的罗马著作家所援引;托勒密更有著名的占星学著作《四书》(Tetrebiblos)。事实上,一直到中世纪晚期,托勒密的名字首先还是与《四书》联系在。而且我们不应忘记,以希巴恰斯为代表的,旨在探索自然奥秘的无希腊天文学,在古世界的其他地方是极为罕见的,甚至可能是独一无二的。

在西方世界,随着希腊文明的衰落,科学精神的光辉也归于暗探。接下来是始而强悍、继而腐朽的罗马帝国。罗马人对法律和工程技术之类的事物给予最大的关心,而古希腊有闲哲人们就求的科学(在很多程度上就是现代意义上的!)不感兴趣。再往下就是漫长的中世纪,按照某些西方作家的夸张说法。天文学在此期间除了为教会推算一个宗教节日,简直就是不值一提;而占星学由于教会对它的态度颇为暧昧,也谈不到十分繁荣。倒是后来兴起的阿拉伯人在这两们学问上大领风骚。当然阿拉伯学者也像他们的前辈一样是一身二任--既从事天文学也从事占星学,而前者在很多程度上只是后者的工具。

进入文艺复兴时期,占星学在欧洲大为繁盛,天文学也大有进进展,但两者仍相互联系在一起。真正使天文学与占星学分道扬鏕的大功臣,或许当推哥白尼(Copernicus)。人们通常将他的《天体运行论》(De Revolutionibus,1543)视为现代天文学诞生的标志,乃至视为现代产生的标志,也未有占星学方面的著作或学说传世,这可以看成是天文学正式从占星学那里独立出来并且“走自己的路”的标志。

历史的发展当然会有一些曲折和反复。虽有哥白尼开了伟大先例于前,旧传统并不会在一夜之间完全被抛弃。继哥白尼之后,有欧洲天学界的又一位骄子第谷(TychoBrahe)驰誉当世,而他又是一位大占星学家。特别是引入注目的是,第谷晚年的学生和助手、以发现行星运动三定律而名垂千古的开普勒(J.Kepler),在占星学甚至比他的老师更负盛名。哥白尼和第谷无疑是文艺复兴时期欧洲天文学界的冠冕,而占星学家是必须研读他们的著作的。这正是自古希腊医疗欧洲的古老传统。

然而历史在无情地前进,旧传统终究要有寿终正寝之时。开普勒之后,对于集天文学家与占星学家于一身这种求传统而言,几乎再也找不到一个有分量的继承人。我们可以说,这种旧传统已由开普勒为之划分上了一个不失为辉煌的句号。从那以后,天文学家和占星学家不再是同一些人了。尽管人们或许可以在此后的天文学家遗闻佚事中找到他们与性粘性有关的零星言行,但他充其量只是他们的余兴消遣。他们不再将占星学当做自己的职业,他们的职业现在是--天文学家。

在中国,天文学数千年一直是占星学的工具,既未独立形成学科,当然更谈不到分道鏕。直到16世纪末耶稣会传教士大举入华之后,情况才发生变化。传教士们在他们的中文著作中系统介绍了托勒密、第谷的天文学说,还涉及开普勒和哥白尼的一些工作,编撰成堪称西方古典天文学百科全书的《崇祯历书》(1634)。这部137卷的巨著中没有任何占星学内容。耶稣会士撰写的其他许多涉及天文学的中文书记中也没有谈到占星学(前面提到过的穆尼阁《天步真原》一书几乎是惟一例外)。又逢清康熙帝醉心于天文史算之学,大力提倡,《崇祯历书》又在明末清初多次刊刻印行(清初略作修订后改名《西洋新法历书》),这些新的因素竟使得中国的天学在很到程度上从传统的“皇家禁脔”状况中解放出来,成为平民也可以涉足的学问。在这样的时代氛围之中,中国也产生了一批只研究天文学而不谈占星的平民学者,他们的代表人物是王锡阐和梅文鼎。王氏生前寂寞,但他的著作后来得到推崇,并收入《四库全书》;梅氏则生前即名瞒天下,成为康熙帝的布衣朋友,康熙不仅召见梅氏,还赐他御题“绩学参微”匾额,甚至将“御制”之书请他指教。王、梅两氏的出现及他们之获亨大名,或许可以视为天文学在中国开始从占星学中独立出来的一种历史标志。

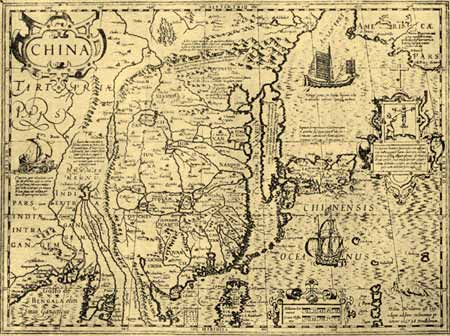

托勒密的世界地图

五、占星学留下的科学遗产

“占星学是人类历史上最早出现的精密(accurate sciencn)”。这个听起来有点夸张的说法其实很有道理。因为占星学除了迷信和神秘之外,它确实需要精密的观测和计算。或者也可以这样说:刑侦学的前提和基本原理是迷信的,但它所用的方法却不能不是“科学的”。正因为如此,占星学才哺育了天文学的成长,并为后世留下了重要的科学遗产。

占星学为后世留下了大量天象观测记录。其中的特别有价值的是异常天象的记录。在占星学家看来,太阳每天东升西落,这没有什么占星学意义;但是如在天空出现了一颗彗星,或发现某

星座中出现了一颗新星,这就非同小可,可能有重大占星学意义了。这种原则是古代占星学家普遍接受的。在现代天文学尚未产生的时代,古人之所以孜孜无倦、年复一年地记录大量天象观测资料,占星学的需要可以说是最重要的原因。

占星学促使人们对恒星位置进行精确测定并建立天球坐标系。由于占星学要根据天象的编译来预卜人事吉凶,这就必须对奇异天象发生在天下哪一位置进行确认和指陈。只有带天空划分区域,西方是用命名星座(constellacion)来划定天区,中国是划分为“三垣二十八宿”及各种“星官”,这样才能对天象发生于何处进行有效的陈述。而对天象位置的的确认又必须是定量的,精确的,这就必须借助恒星来建立天球坐球系,西方古代习惯采用黄道系统,中国古代则一直采取赤道系统。在传世的古代占星学文献中,各种恒星位置表(特别是是标有坐标值的那些表)和星图始终是现代天文学家和天文学史专家特别重视的部分之一。历史上几乎所有著名的恒星位置表和星都出自占星学大家之手或占星学有关,比如古希腊时代的希巴恰斯-托勒密(Hipparchus-Ptolemy)星表(1025颗星)、中国先秦时代的《石氏星表》(120粒星,但学者们对确切的观测年代颇有争议)等都是这种例子。

占星学还极大地促进了对日、学和金、木、水、火、土五大行星规律的研究。这一点东西方在结果上完全相同,而内部机缘则稍异。

最后,古代占星学还为后世的历史学家们留下了一项意想不到的遗产--解决年代学(chronology)问题的独特资料。占星学总是对奇异天象十分注意,通常越是罕见或惊人的天象就越是被赋予重大的占星学意义,占星学文献中也会留下越多的细节记录。同时,占星学又相信天象是对人间大事的兆示和反应,因此一些重大历史事件的发生往往被相信占星学的人--古代社会中的智者、先知和哲人大多是这种人--将其与当时的奇异天象联系在一起。另一方面,历史学家则经常为确定某些重大历史事件发生准确年代而绞尽脑汁,有时因史料不足,某些年代学问题几乎无法解决。这时,如果历史学家转而旁顾,注意一下也许是他们往常不屑一顾的“迷信的占星学”的文献,并能借助于天文学史家的专业知识,就有可能使一些年代学问题“山重水复疑无路、柳暗花明又一村”。因为利用现代天文学的理论和方法,许多天象出现的时刻都可以回推和预报,哪怕时间相隔千百年之久。

此外,推而广之,许多成书年代有疑义的古籍,也可以根据其中的占星之说所记述的有关天象进行回推,由确定这些天象的发生年代再进而推断该古籍的成书年代。

占星学和其他古代文化成分一样,若深入研究和发掘,完全有可能发现更多的有价值的遗产(当然远远不限于或历史学方面)。以上所论,只是较为重要且明显的几个方面而已。